Valutazione sportiva: la base per un allenamento efficace

2 Settembre 2025Negli ultimi anni il Velocity Based Training (VBT) è diventato un approccio sempre più diffuso nella preparazione atletica. A differenza dei metodi tradizionali, che si basano su percentuali del massimale (1RM), il VBT utilizza la velocità di esecuzione del movimento come variabile chiave per modulare l’allenamento.

Questo consente di rendere il training più individualizz ato, preciso e orientato alla performance, migliorando l’efficacia delle sedute sia per atleti di sport di forza che di potenza.

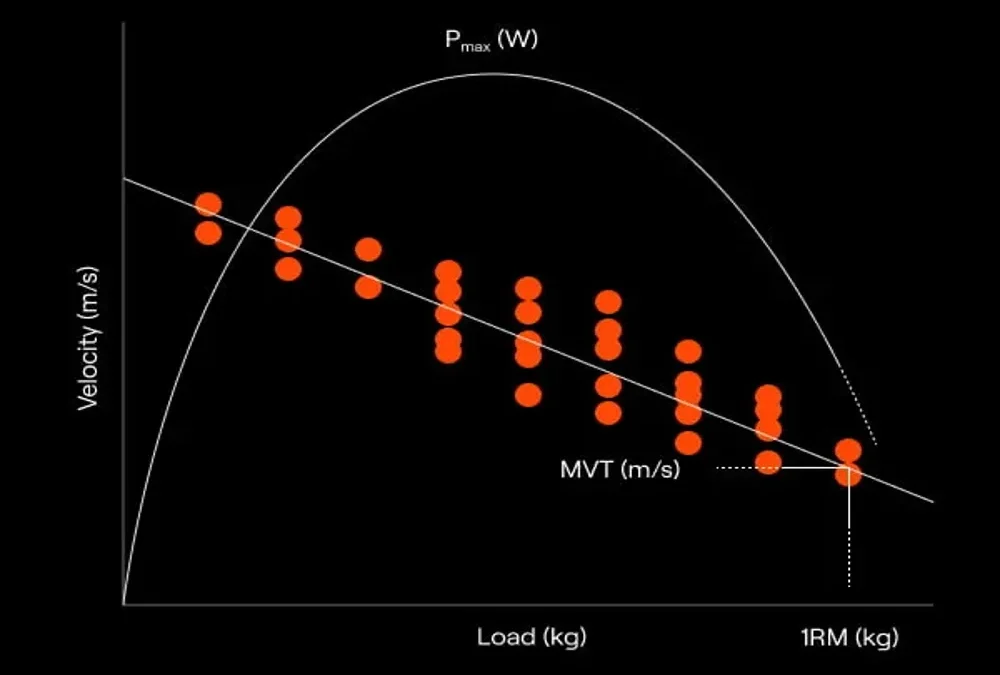

La curva forza–velocità

Uno dei concetti fondamentali del VBT è la curva forza–velocità, che descrive la relazione inversa tra la quantità di forza espressa e la velocità di movimento (Schmidtbleicher, 1992):

- Forza massimale (bassa velocità): esercizi come squat o stacchi con carichi molto alti.

- Potenza e forza veloce (velocità intermedia): salti, balzi, lanci.

- Velocità pura (alta velocità, bassa forza): sprint, pliometria reattiva.

Allenare in modo mirato le diverse zone della curva permette di sviluppare qualità fondamentali per la performance.

Perché il VBT è utile

L’uso di strumenti che misurano la velocità (encoder lineari, sensori sul bilanciere, app dedicate) porta diversi vantaggi:

- Feedback immediato – L’atleta riceve dati in tempo reale sulla velocità di ogni ripetizione. Questo aumenta motivazione e coinvolgimento, oltre a migliorare gli adattamenti. In uno studio su rugbisti professionisti, chi riceveva feedback istantaneo migliorava sprint e potenza di salto più del gruppo senza feedback (Randell et al., 2010).

- Qualità > Quantità – Le serie possono essere interrotte quando la velocità cala oltre una certa soglia, evitando accumulo di fatica inutile.

- Individualizzazione – Ogni atleta ha il suo profilo di velocità: basarsi sui dati personali rende l’allenamento più preciso ed efficace (Mann et al., 2014).

Il concetto di Velocity Loss

Un parametro molto utilizzato è la perdita di velocità all’interno della serie:

- Se la velocità cala troppo, è indice di fatica neuromuscolare e metabolica.

- Studi (Sanchez-Medina & Gonzalez-Badillo, 2011) hanno mostrato che la perdita di velocità è fortemente correlata a marcatori fisiologici come lattato e ammoniaca.

- 👉 Stabilire una soglia di velocity loss (es. 20%) consente di fermarsi al momento giusto, mantenendo la qualità dell’allenamento.

Carichi leggeri o pesanti? Entrambi.

La letteratura concorda su un punto: entrambi gli approcci sono utili.

- Carichi leggeri, mossi in modo esplosivo → migliorano lo starting strength e la rapidità di espressione della forza (Bosco, 1999; Sale, 2002).

- Carichi pesanti, mossi con intento esplosivo → sviluppano comunque la capacità di generare forza rapidamente (Rate of Force Development), anche entro i primi 200 ms (Aagaard et al., 2002; Schmidtbleicher & Buerhle, 1987).

👉 La strategia ottimale è una combinazione dei due approcci, adattata al ruolo e alle esigenze dello sport.

Limiti del VBT

Nonostante i vantaggi, ci sono anche alcune limitazioni:

- Strumentazione: i dispositivi possono essere costosi, soprattutto in contesti di squadra.

- Gestione dei dati: serve organizzazione per archiviare e interpretare i risultati (Mann et al., 2010).

- Formazione degli atleti: per sfruttare il VBT al meglio, è necessario che imparino a leggere e interpretare i feedback.

Conclusioni

Il Velocity Based Training non è una “moda”, ma un metodo che consente a coach e atleti di allenarsi in maniera più scientifica, mirata e individualizzata.

Misurare la velocità di ogni ripetizione significa avere un indicatore oggettivo della qualità dell’allenamento e della condizione dell’atleta, andando oltre le percentuali di carico o le sensazioni soggettive.

In un mondo sportivo sempre più data-driven, il VBT rappresenta una risorsa chiave per chi vuole diventare più forte, più veloce e più performante.

📚 Riferimenti

- Aagaard, P. et al. (2002). Neural adaptations to resistance training. Exercise and Sport Sciences Reviews.

- Bosco, C. (1999). Strength assessment with the Bosco test. Italian Journal of Sport Science.

- Mann, J. et al. (2010, 2014). Training with velocity-based methods. Journal of Strength and Conditioning Research.

- Randell, R. et al. (2010). The effect of instantaneous feedback on squat jump performance in professional rugby players. Journal of Strength and Conditioning Research.

- Sale, D. (2002). Postactivation potentiation: Role in performance. European Journal of Applied Physiology.

- Sanchez-Medina, L., & Gonzalez-Badillo, J. J. (2011). Velocity loss as an indicator of neuromuscular fatigue. Medicine & Science in Sports & Exercise.

- Schmidtbleicher, D. (1992). Training for power events. In Strength and Power in Sport.